On suit les retrouvailles de Lennon avec Julia, sa mère, sa découverte du rock’n’roll, jusqu’à ses débuts dans la musique. Tâche difficile à laquelle s’est attelée la réalisatrice, qui s’égare malheureusement dans les travers du biopic, livrant un film très scolaire, bien que très bien interprété.

Le biopic se doit en effet d’être plusieurs films en un.

Il doit d’abord rendre la réalité de l’époque où il se situe. Ici, la jeunesse un peu perdue de Liverpool, cette génération qui n’a pas connu la guerre, est pour le coup très bien mise en scène dans le film. S’accrochant au rock’n’roll comme à une bouée de sauvetage, la musique devient pour Lennon et ses camarades une raison d’être, présageant le fameux Mersey sound.

Il doit d’abord rendre la réalité de l’époque où il se situe. Ici, la jeunesse un peu perdue de Liverpool, cette génération qui n’a pas connu la guerre, est pour le coup très bien mise en scène dans le film. S’accrochant au rock’n’roll comme à une bouée de sauvetage, la musique devient pour Lennon et ses camarades une raison d’être, présageant le fameux Mersey sound.

Le biopic doit d’autre part rendre la réalité du personnage au sein de cette époque. Si on perçoit vite les tensions dans l’enfance de Lennon (mère absente, tante rigide), le film souffre ici de ne se concentrer que sur une seule pièce du puzzle, le rendant extrêmement vide.

En simplifiant l’histoire de Lennon à sa relation d’amour et de haine avec ses figures maternelles, le film réduit par là même l’intrigue à peau de chagrin.

Scolaire, le film superpose les moments marquants de l’histoire de Lennon : ses pitreries en cours, ses escapades avec les filles, les moments avec sa mère, ou encore sa rencontre avec McCartney, qu’on a du mal à retrouver dans le blafard Thomas Brodie-Sangster. En passant parfois du coq à l’âne, le film tente de reconstituer ce qui a amené Lennon à devenir celui que l’on connait, sans pour autant l’évoquer.

Et d’ailleurs, à trop vouloir éviter de s’attarder sur la légende qu’ils allaient devenir lui et les Beatles, le film perd en substance et tombe dans le clin d’œil forcé et le sous-entendu, comme le jeune John qui passe devant les grilles de Strawberry Fields en allant au lycée par exemple. Nowhere Boy veut dissocier Lennon de ce qui fût par la suite sa légende, en l’isolant de facteurs déterminants, éclipsant ainsi de nombreuses explications, notamment l’importance de Stuart Studcliff (à peine mentionné), ce qui peut-être aurait permis un portrait moins morcelé.

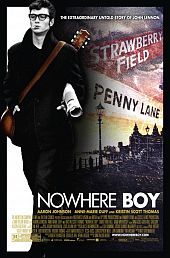

En tant qu’objet cinématographique pur, Nowhere Boy tient cependant plutôt bien la route, surtout grâce à l’excellente interprétation d’Aaron Johnson, qui a réussi à inventer un personnage lennonien sans pour autant l’imiter. De même, Julia et Mimi, respectivement jouées par Anne-Marie Duff et Kristin Scott-Thomas, ont su rendre une réelle profondeur émotionnelle aux personnages.

Une scène nous reste en mémoire : celle où Lennon, sur le banjo de sa mère, apprend ses premiers accords, alors que la vie continue d’avancer autour de lui. Cette scène, décalée, réussit à capter l’essence de ce qu’aurait du être un film sur John, plus osé, plus fou peut-être, comme Lennon lui-même.

En concentrant le film sur le pré-Hambourg, et de fait sur le pré-Beatles, Sam Taylor-Wood a tiré une balle dans le pied à son propre film. Le pan de la vie de Lennon mis en scène est trop pauvre pour constituer un film à part entière, qui, à vouloir dissocier le sujet de son destin, peine à convaincre. 1 h 38 pour une seule pièce du puzzle, alors qu’un tel sujet aurait pu facilement tenir la longueur sur plus de 2 h 30, si tous les éléments qui gravitent autour avaient su y trouver leur place. Dommage.

Partager !

-

- Tweet

En savoir +

Nowhere Boy, de Sam Taylor-Wood

1h38

Avec Aaron Johnson, Kristin Scott-Thomas…

Pour plus d’informations:

- Le site officiel sur film

- Sur AlloCiné

- Sur IMDb

A propos de l'auteur

Virgile : Virgile n’a pas écrit Les Bucoliques, ni L’Enéide. Il n’est pas poète, encore moins latin et surtout pas mort. D’ailleurs, il n’est même pas un il. Reniant ses héritages classiques, Virgile connaît toutes les répliques d'Indiana Jones et la Dernière Croisade, loupe son arrêt si elle a le dernier Margaret Atwood entre les mains, et a déjà survécu sur des sandwiches cornichons-moutarde. Elle va avoir tendance à considérer la publicité comme une forme d’art, se transformant en audio guide dans les couloirs du métro, les salles de cinéma et même devant du mobilier urbain qui n'en demandait pas tant. Outré, Virgile le poète s’en retourne aux Enfers pendant que Virgile l'anachronisme rêve d'embarquer pour un aller simple destination Osaka. Pour plus d'info: http://www.twitter.com/_Virgile

Virgile : Virgile n’a pas écrit Les Bucoliques, ni L’Enéide. Il n’est pas poète, encore moins latin et surtout pas mort. D’ailleurs, il n’est même pas un il. Reniant ses héritages classiques, Virgile connaît toutes les répliques d'Indiana Jones et la Dernière Croisade, loupe son arrêt si elle a le dernier Margaret Atwood entre les mains, et a déjà survécu sur des sandwiches cornichons-moutarde. Elle va avoir tendance à considérer la publicité comme une forme d’art, se transformant en audio guide dans les couloirs du métro, les salles de cinéma et même devant du mobilier urbain qui n'en demandait pas tant. Outré, Virgile le poète s’en retourne aux Enfers pendant que Virgile l'anachronisme rêve d'embarquer pour un aller simple destination Osaka. Pour plus d'info: http://www.twitter.com/_Virgile